模拟电路基础是电子、通信类学科的重要专业基础课,是后续诸多电路类课程的基础,是工程性、实践性很强的一门课程。然而,课程的教学效果往往达不到预期,学生通常认为这门课程很难,知识点繁多且抽象,还有与前续理论课程不一样的工程应用方面的新概念。模拟电路基础课程由于每堂课都有大量新知识点,学生难以抓住重点,更难以掌握内容之间的相关性,觉得知识杂乱无章,在学习中难点与困惑得不到及时解决,以致与课堂进度脱节而失去学习的兴趣。本文探索借助思维导图方法建立课程知识体系,帮助学生在教学过程中将知识链接起来,形成整体化、系统化的知识体系。

1 学科思维导图在学习方法中的应用

1. 1 思维导图

思维导图又叫心智图,是应用于记忆、学习、思考等的思维“地图”。通过图文并重的技巧,把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来,把主题关键词与图像、颜色等建立记忆链接,利用记忆、阅读及思维的规律,开启人类大脑的潜能。

随着知识越来越抽象和复杂,更加强调“理解的深度”而非“记忆的速度”,因此,有学者将概念图、知识树及问题树等图示方法的优势引入,同时将结构化思考及逻辑思考等思维方式融合进来,把“思维导图”转化为“学科思维导图”,被全国500 多所课题实验学校引入应用。模拟电路的学习也需要发散思维。

1. 2 思维导图在学习方法中的应用

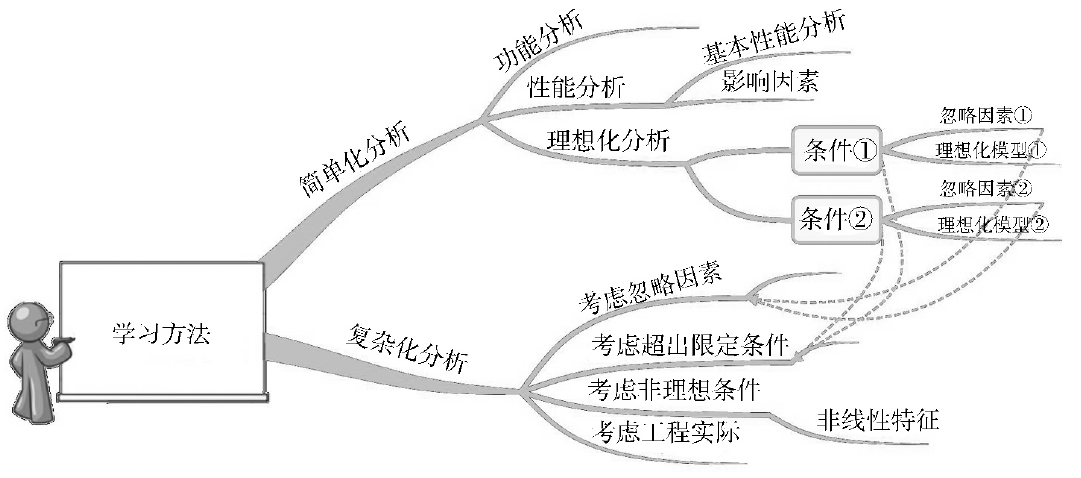

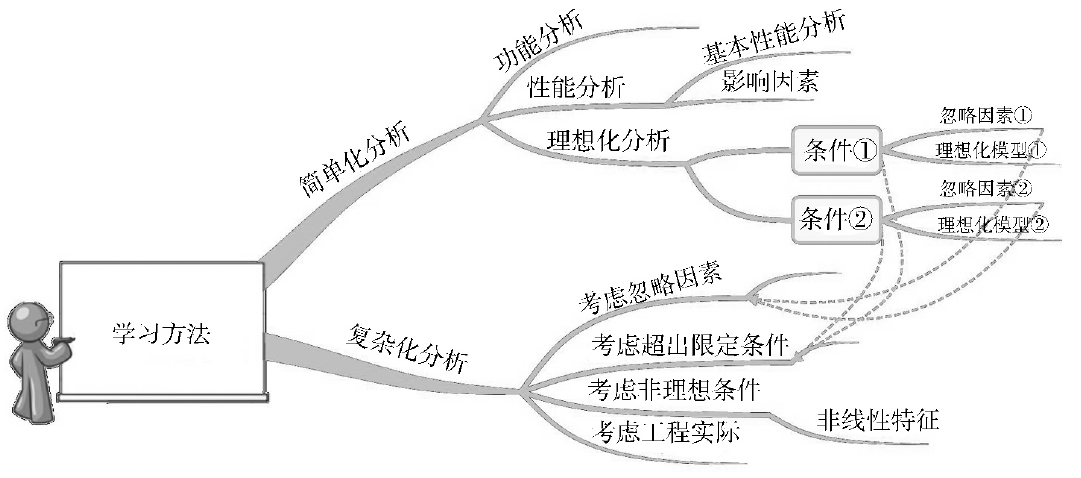

在教学中重视思维方法的指导,采用思维导图构建模拟电路基础学习方法,在第一次课介绍这门工程性较强课程的学习方法时,设计如图1 所示的思维导图。利用导图展示本课程的学习方法与之前课程的不同之处,使学生了解课程讲解的条理,逐渐熟悉导图并在课程的学习中学会使用,建立适合学生自身的个性化导图设计。

模拟电路基础课程是一门工程实践性较强的课程,最终目的是教给学生解决实际工程问题的方法,课程始终贯穿着将工程问题抽象成模型( 简单化分析) 、再将模型还原成实际工程( 复杂化分析) 的过程。简单化分析理解器件或电路的功能和性能,在此基础上开始分析其理想化模型,强调是在何种条件下简化得到的模型,不同限定条件下忽略因素不同,所得到的理想化模型也不同。结合实际工程应用,进一步理解复杂化分析,考虑忽略上述因素进而得到复杂模型,考虑超出限定条件时器件或电路可能的状态,考虑非理想条件和非线性条件下电路的特性及其他工程因素的影响。这种解决工程问题的分析方法贯穿课程始终,分析电路时从功能分析入手,理解限定条件,设计电路时考虑如何进行简单化分析。

图1 学习方法思维导图

2 思维导图在教学中的应用

2. 1 思维导图建立知识点

思维导图在学生熟悉之后,可在预习时根据图1 给出的学习方法建立相应知识点的导图。如图2所示,学生可在预习二极管时建立相应的知识点导图。将《模拟电子技术基础( 第四版) 》教材中关于二极管的内容进行分类归入相应的条目中。

在课后,根据教师讲解和个人理解,完善思维导图。在学生熟悉思维导图后,可根据自己的理解增加分类和内容,可代替笔记对书中重点知识进行整理,便于复习。在后续的学习中,每个知识点以及每章节都可按照此方法构建知识点导图,再连接成整体,构成知识结构图。

图2 二极管相关知识点导图

2. 2 思维导图在教学中的应用

在教学中使用思维导图,主要围绕教师讲授环节,教师提供课程知识体系的整体图,学生围绕各个知识点展开自己导图的制作。教学中,学生可通过知识体系导图清晰地确定所讲授知识点在课程体系中所处位置、与其他知识点之间的关联,也可根据自己对这部分知识点的预习导图了解教师的教授思路和进度。

如学生在熟悉二极管相关知识后,教师在讲授晶体三极管时,学生可根据绘制二极管知识点导图积累的经验,对教师的讲授过程有整体了解,按照“简化分析-建立模型-模型适用条件-复杂化分析-工程应用问题”顺序跟紧教师讲授进度。在进行电子实验时,可根据模型适用条件改变实验条件,观察现象。思维导图可帮助学生及时发现不理解的知识点,课后通过其他方式及时解决每堂课未掌握的部分。

每章课程是相对独立的一个整体,在每章课程结束后,可将知识点导图融入整体知识体系中,在进入下一章学习时,理解与这一章的关系。教师可在知识体系导图中标注重点、难点与对这一章的要求,使学生对课程整体有更好的把握。

3 结束语

在班级辅导中运用思维导图,学生从理解每个器件、每个电路、每节内容的学习方式,变成掌握各部分内容的相互联系,进而掌握解决工程问题的分析方法,由只看到知识点到理解其关联,由被动接受知识到自主学习,对提升“模拟电路基础”教学效果起到积极作用。